メタバースにおけるモノの価値と消費

環境情報学部4年 隈田原 幸大

1-1.モノの価値の構造

原初的な経済世界にいては、モノの価値は、構成している物質とその使用価値によって定められていた。そして現在の「消費社会」においては、モノの価値は、物質やその使用価値のみならず、「記号価値」というものによって規定される。「人びとは自分を他者と区別する記号として(最も広い意味での)モノを常に操作している」。まさに現代社会における消費では、そのモノの物質や使用価値ではなく、自分と他者を差異化するコード=記号価値が重要視されている

1-2.ヴァーチャルワールドにおけるモノの価値の構造

1-2-1.エバークエストのアバター取引分析

エバークエストにおけるアバターの価値は、①アバターの能力、②アバターのクラス、③性別、④取引 時期、によって大きな影響を受けることがわかる。ここで注目したいのは、アバターの能力は重要な価値要因であるということである。また、その中でも、成長させるのは困難だが、いったんレベルが上がると強キャラに成長するMagic,Priestの価値が高いということ。また見かけも重要視される点にも注目したい。

時期、によって大きな影響を受けることがわかる。ここで注目したいのは、アバターの能力は重要な価値要因であるということである。また、その中でも、成長させるのは困難だが、いったんレベルが上がると強キャラに成長するMagic,Priestの価値が高いということ。また見かけも重要視される点にも注目したい。

1-2-3. 考察 MMORPG型メタバースであるエバークエストにおける、アバターの価値要因はどれも、エバークエストというプログラム(物語)による。本来、使用価値がないものに、エバークエストというアーキテクチャ(物語)が価値を付与しているのである。

MMORPG型メタバースであるエバークエストにおける、アバターの価値要因はどれも、エバークエストというプログラム(物語)による。本来、使用価値がないものに、エバークエストというアーキテクチャ(物語)が価値を付与しているのである。

OPEN-SOCIAL型メタバースであるセカンドライフは前の物語性を創出できていない。つまり、現実世界の物語の断片(アニメやゲームや神話や伝説など)を輸入(コピー)することでしか、商品に文脈が生まれず、使用価値も記号価値(特にコノテーションのレベルの価値)も生じない。

あと、もう一つあるので、よろしくお願いします。

2008年6月25日水曜日

メタバースにおけるモノの価値と消費

2008年6月24日火曜日

これまでの研究成果について

皆様、こんにちは。

大倉です。

更新がぶつぎれな状態で、申し訳ないです。まもなく、きちんと再開できます。

まずは、これまで私達の研究チームがしてきたことがまとめられていないので、各項目ごとにUPします。

なお、一部これまでに書いたのとダブル部分があると思いますが、ご了承を。

メタバースの類型と将来像

総合政策学部 四年 大倉 豪紀

1、メタバースの4類型

① Virtual worlds

現実からは閉じていて、仮想現実的な世界

Sony Home, Second life, WoW, FF online

②Mirror worlds

現実とリンクした仮想現実

Google Earth,

③Augmented reality

現実世界上に、電子情報を載せるもの

QRコード、めがね版コンピュータ

④Lifelogging

現実世界上に、個人的な電子情報を載せる

Ipod+nike

(参考文献:Metaverse roadmap http://www.metaverseroadmap.org/index.html)

2、Virtual worlds の4類型

① MMO RPG 型

運営会社がコンテンツの全てを作る

独自の世界観構築に有利

② Open social 型

ユーザもコンテンツを作る

ユーザの多様な目的を満たす社会的な仮想世界

Ex)Second Life など

③ Closed social 型

運営会社がコンテンツを作る

ユーザの多様な目的を満たせない?

Ex) Meet-me 、PS-Home

④ Game on open social 型

セカンドライフの上に、ゲームが載る

情報管理がしやすい+ユーザが入りやすい

Ex) LEFEND (セカンドライフ上のMMO RPG http://japaland.cubejapan.com/legend/

今後これらの類型について、より詳細に立ち入って考えていきます。

関連記事

Japan Metaverse Forum: メタバース類型~世界の構造・ユーザ目的による分類~

2008年5月30日金曜日

philip rosendale氏の講演

最近記事の投稿が無くて、申し訳ないです。

今日、リンデンラボの社長、Philip Rosendale 氏がVirtual World Conference & Expo 2008(日本)で講演したそうです。 僕は実は、今さっき知りました。笑

www.4gamer.net/games/033/G003334/20080529043/

の記事に載っている講演ログから面白いところを「」で抜き出しておきました。

・文字の情報と3Dの情報のリッチさについて

「現在のWebの基礎となる文字情報単語では,言語が違えばコミュニケーションが取れない,また例えば椅子という単語一つだけでは,どんな椅子なのかは分からないといった問題を持っている。もちろん,現在のWebでも写真なり絵をつけることはできる。しかし,文字情報よりそういったイメージ情報のほうが,情報の伝達と共有で有用なのは間違いないだろう。そして,3Dによる情報はさらに多くのものを伝達できる。」

・3D情報の普遍性について (言語というフィルターを通さない意味での普遍性)

「言語を理解することなくさまざまなものを理解できる,体験できるというのも,VWが情報伝達において優れた点である。現物に近いものを見,触れるなどができれば,言葉の通じない国の情報でも理解しやすい。」

・VWの同期性について

「人間は情報を作り,消費するときに,誰かと一緒に行いたいと思うものだと氏は語る。例えばAmazonに行けば,500人くらいの人が同じあなたとデジカメのページを見ているかもしれない。しかし,Webではその500人はコミュニケートできない。VWなら,そのカメラについて周りの人とリアルタイムに情報交換ができる。バーチャル空間で一緒になにかをやっていくことができる。」

この点は、ニコニコ動画との比較もすると、面白い

・VWの発展には4段階ある

「第1段階は,遊びのためにテクノロジを使うことだ。個人で遊び,みんなで遊び,それを芸術などのレベルにまで高めることもあるかもしれない。第2段階は教育に使われるようになること。第3段階になると,企業の内部で使われるようになる。企業というのは,新しいものに対しては懐疑的なことが多いので,そう簡単には動かない。第4段階では,企業がその技術を使ってビジネスをするようになるという」

「実際,Second Life Gridの15%が教育者によって使われて折り,いちばん多くの土地を買っているのも学校関係であるという」

・VWの今後の課題について

「(インタフェース)なによりも使いやすくすることが必要だ。」

「VWはオープンでなければならないとも述べた。標準化されたシステムで相互運用ができなければならない。なぜなら,VWは,現在のインターネットに代わって個人や企業で広く使われる「次のインターネット」となって機能しなければならないからだと氏は語る」

IBM Digital Convergence部門のVice PresidentであるPaul Ledak氏によるスピーチより

・IBMのVWへの戦略

「IBMが狙うのは,VWというよりも3D Internet(3Di)の標準化だ」

・VWのオープン化について

「標準化が進むとどうなるか? まず,いろいろなVW間でアバターが相互に行き来したり,標準的なミドルウェアやフレームワークでVWやその上で展開されるサービスを構築でき,1種類のクライアントでいろいろなVWを楽しむことができるようになる。」

「それぞれのVWをWebサイト,クライアントをWebブラウザだと考えると分かりやすいかもしれない。」

これはマルチバース(VW同士をつなぐこと) にもつながる指摘である

・今後のVWオープン化のスケジュールについて

「今後2年くらいで基本プロトコルを標準化し,3,4年で標準クライアント,3~5年後には標準フレームワークを構築する予定だという。将来的には,Webブラウザの拡張機能で標準VWブラウズ機能が用意したいとLedak氏は語っていた」

意外とかかる

いじょうです

2008年4月12日土曜日

メタバース類型~世界の構造・ユーザ目的による分類~

大倉

1月末に作成したレポート。

簡単に要約しますと、メタバース(ここでは、オンラインでつながっていて、かつ ディスプレーで映し出される バーチャルワールドを指します。)を四つに分類した。その分類の手法は、 ユーザがその世界に求める目的が 単一であるか、様々であるかという 目的性という軸と その世界の設計がユーザに対して、著作権やお金やデザインなどの面で、オープンであるか、もしくは 運営会社のみが徹底して作りこんだせかいである クローズドであるか という軸 二つの軸を使いました。

という感じで、下に本文をそのまま載せます。

時間がないので、ちょっとずれていたりしますが、ご了承を。

0-2、メタバースの全体像

メタバースについての現状とこれからについて述べていく。

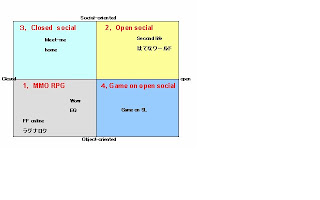

<図1> メタバース 分類図

(赤い文字:モデル名 黒い文字:各メタバースの名前)

| User Community |

| Game Design |

| Game Protocol |

| Internet Protocol |

<図2 メタバースのレイヤー>

図1は、メタバースがどのように分類されるかを示したものである。

まず、この図の軸について、横軸はオープンとクローズドの度合いで分けている。

ここで、一つのメタバースのシステムがどういうレイヤー(層)で分けられているのかを図2で書き表した。ここで、ゲーム・プロトコルとゲーム・デザインは、ゲームのハードウェア機とソフトウェアのような概念で考えていくと分かりやすい。ハードの規格に基づいて、ソフトウェアを開発していき、ハードさえ同じであれば、全てのソフトが使える。

ゲーム・デザインでは、メタバース内の物語設定、ユーザ・インターフェース、物理的環境、法律、制度であり、メタバース運営者が自由に設定できるレイヤーである。ゲーム・デザインの設定次第で、ユーザがモノを創ることや通貨の現実通貨との兌換性が可能となる。(この議論は メタバースの融合モデルでも用いられる)

図1の議論に戻ると、オープンとクローズドであるか否かは、ゲーム・デザイン層がユーザやその他のバーチャル・ワールドや現実世界にとって、開放的であるか閉鎖的であるかである。

次に、図1の縦軸は、目的志向性(object-oriented)が強いか、社会志向性(social-oriented)が強いかという基準によるものだ。目的志向性とは、そのメタバースへ参加する目的が明確であることを指す。具体例として、World of Warcraft へ参加するユーザは、そのファンタジーな世界観で、武器や魔法を使って、冒険をしたいゲーム性への目的が強い。こうしたことを目的志向性が強いと定義づけた。

一方で、社会志向性は、ユーザの目的が多様に存在するメタバースを示し、現実の社会に近い。Second Lifeでは、色々な所を観光するユーザやビジネスをするユーザもいる一方で、コミュニケーションするためツールとして使うユーザもいる。こうした多様な目的が存在するメタバースを社会志向性が強いと呼ぶ。

以上の定義によって、図の分類は出来ている。

0-3、各モデルについて

これより各モデルの説明に入っていきたい。

A、MMO RPG 型

このMMO RPG型はいわゆるMMORPG、オンラインゲームが入る。特徴には、ゲーム・デザイン層がクローズドで、独自なものとなっていて、ユーザの目的志向性も強い。運営会社によって、メタバース内の世界の全てが構築されている。

B, Open social型

このモデルは、近年登場してきたSecond Lifeやはてなワールドが挙げられる。これらの世界に共通していることは、ゲーム・デザイン層がオープンであり、ユーザの目的も多様である。運営者がメタバース内の全てを構築せず、基盤を整備している。ユーザにメタバース内のモノ(オブジェクト)を作るツールの提供や経済基盤の整備である。その為、ユーザはその基盤上で、コンテンツ作りや経済取引を行い、運営会社に代わって、世界構築を行っている。

他に、このモデルのメタバースは、現実世界との境が綺麗に分けられなくなってきていることも挙げられる。

C, Closed social型

このモデルにはmeet-me やhome といったバーチャル・ワールドが挙げられる。BのOpen social型と大きな違いは、メタバース運営者によって、ゲーム・デザイン層の全てを構築している点である。これによって、ユーザが感じるメタバースへかける心理的・経済的負担を減らしている。そして、運営会社がユーザに方向性を導き出すことで、多様な目的性を保ちつつ、ユーザに満足度を提供している。

D, Game on open social型

この分類では、現在目立った例がないものの、今後様々なものが出てくるのではないかと考えられる。このモデルでは、図3に描かれているような、open social型のバーチャル・ワールドの上に載るバーチャル世界である。具体的にしていくと、セカンドライフ上に、MMO RPGやシューティング・ゲームなどの新たなバーチャル・ワールドを構築していくことが挙げられる。

<図3 game on open social の概念図>

0―4、メタバースの変遷 各モデルによる考察

次に、メタバースの各モデルのこれまでの経緯について、考察していきたい。

A,MMO RPGの誕生

オンラインゲームは、1994年から原型が登場してきて、現在のMMO RPGの原型は、96年以降から登場し始めた。MMO RPGは従来のゲームにはないユーザ間のコミュニケーションやバージョンアップによる世界の進化がユーザを魅了し、インターネットでのコンテンツ課金では数少ない成功事例となっている。

B, 経済とガバナンス基盤によるOpen social型の誕生

そうした中で、MMO RPGとはまったく対極的な世界が誕生した。そうした代表例がsecond lifeである。このopen social型の誕生には、メタバース内の経済基盤とガバナンスの基盤の整備である。経済基盤では、バーチャル・ワールドでユーザによって、作られたコンテンツに対して、所有権や知的財産権が付与されるようになってきた。そして、アイテム交換やメタバース内通貨と現実通貨の兌換性といった経済取引の自由化が進められたそして、そうしたコンテンツ作りへのツールがユーザへ提供されるようになってきた。

ガバナンスについては、従来の運営会社によるトップダウン形式の運営からユーザがコミュニティを自治していき、その中で処理しきれない問題を運営会社へゆだねるボトムアップ式になってきた。○章でより詳しく記述する。(湯村さんの派-と)

そうした二つの基盤の整備により、open social型の世界は経済的にも社会的にも発展してきている。

C, Closed social型の誕生

そうした流れに対して、open social型のモデルへの批判も出てくるようになってきた。物語性や目的性の欠如、ユーザの敷居の高さといったものが挙げられている。そこには、open social型では、あまりにも自由度が高いために、ユーザが意味を見出せないといったことが起きている。

そうした問題に対して、meet-me やソニーのhomeといったclosed social型が登場してきた。このモデルでは、ゲームの運営者が世界のほとんどを構築することで、ユーザに方向づけをしつつも、ユーザの多様性を保とうとしている。

0-5、メタバースの将来像

次に、メタバースの各モデルの今後について、考察していきたい。

A, MMO RPG

MMO RPG型はユーザの目的性を満たす為に、独自の世界観を構築する必要がある。その為、メタバース運営者は、ソフトウェアがオープン・ソースにする必要はなく、独自仕様にすることで、むしろ差別化が図れる。現実の世界とはまったく遮断されている独自の世界観へのニーズは今後も残るという意見は、半分以上の方に占めている。(metaverse roadmap 資料より)

B, Open social

ファンタジーな世界観が出せないものの、社会的なプラットフォームとして、このモデルは今後も拡大していくだろう。

今後、経済基盤がより発展し、ユーザがバーチャル・ワールド内で、暮らしていけるような所得を獲得できるようになれば、このバーチャル・ワールドで、暮らして、時々現実世界へ散歩をするという現象が起きてくるだろう。実際に、エバー・クエスト(MMO RPG型のメタバース)のユーザの20%がこうした回答を出ている。

C, Closed Social

私はこのモデルは今後あまり伸びないのではないかと考えている。理由としては、ユーザの曖昧で、多様な目的を満たすには、運営会社のみで行うのはそもそも困難であるという点。まず、そうしたユーザの目的を把握するのは、現在の研究からも全てを把握するのが難しい状況なので、運営会社も無理なのではないだろうか。また、ユーザの目的を一定の方向付けをすることも難しい。

また、こうした多様な目的を満たすには、そうとうのコンテンツ作りを必要とされるだろう。というのも、ユーザがモノを作れないような状況では、現在open social型で行われているユーザが作るコンテンツ分をも運営会社が構築しなければならないからだ。

そして、経済面の取引が制限されて、ユーザがこのメタバース上で、自立生活することは困難であろう。

そうしたことを考慮すると、縦軸が上にあるエリア(social-oriented にある)はユーザへかなりの自由度を与えなければ、そのバーチャル・ワールド自体が発展せずに、破綻してしまうだろう。

これは、様々な目的が集まるソーシャルな面を持つインターネットがオープンであったことで、発展した歴史に近いように感じられる。

D, Game on open social

この利点としては、運営会社側の運営費用負担の軽減ならびに、ユーザ獲得費用の負担の軽減が挙げられる。MMO RPG型では、独自のメタバースごとに、ゲーム・プロトコルからゲーム・デザインまで全てを開発しなくてはならない。一方で、game on open social型では、ゲーム・プロトコルの全てとゲーム・デザインはそのメタバースが置かれるopen social型のメタバースの運営者によって、構築され、運営者の経済的な負担が減る。

一方で、ユーザの視点から考えていくと、アバターやアイテムといったID情報の共有化ができ、利便性が高まる。また、各game on open social型のバーチャル・ワールドへの出入りが自由にできる。

このように、マルチバースの一形態(複数の規格に準拠したマルチバース)としても捉えることもできる。(○章メタバースの融合モデルにて、より詳しく後述す)こうした点を考慮して、今後このモデルは発展していくだろう。

<参考文献>

Wikipedia

オンラインゲーム

MMO RPG

http://ja.wikipedia.org/wiki/MMORPG

ITmedia [Second life はてな版?仮想世界「はてなワールド」β公開

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0712/13/news084.html

「on virtual economies」 Edward castronova 2002

「the right to play」 Edward castronova 2006

「virtual worlds: a first-hand account of market and society」

Edward castronova 2001

「metaverse roadmap overview」 2007 http://metaverseroadmap.org/

閲覧日はいずれも2008年1月25日

2007年12月27日木曜日

参考WEB情報

こんばんは、大倉です。

参考になるサイトを見つけました。

metaverse roadmap summit

http://metaverseroadmap.org/

メタバース、3Dwebの未来、歴史、などが書かれています。

http://www.metaverseroadmap.org/overview/

特に、ここに仮想現実、拡張現実について書かれています。

多分、メタバースの位置づけとかに役立つ資料だと思います。(まだ読んでいないのですが)

on virtual economy by castronova

http://www.cesifo.de/pls/guestci/download/CESifo%20Working%20Papers%202002/CESifo%20Working%20Papers%20July%202002/cesifo_wp752.pdf

このレポートの4章に、メタバースが複数ある状態とそのメタバース間の移動や統合とかについて述べていました。

http://mellanium.com/

は 3Dwebの研究をしているみたいです。

てなかんじです。

最近あまりSLは言っていないので、そろそろやらなくては。では

2007年12月18日火曜日

はてなワールド体験

こんばんは 大倉です。

ニュースサイトで、報道されているのを聞いた方もいると思いますが、

はてなワールドという仮想世界を実際にチャレンジしてみました。

まず、準備として、はてなのアカウントを取り、そして、はてなのサイト

から、はてなワールドというメニューをクリックすると、自動的に入れます。(特に追加支払い等はいりませんでした)

実際入ると、右の写真のような形になります。セカンドライフと違って、フラッシュプレイヤーを使って、ブラウザで、遊ぶことが出来ます。フラッシュプレイヤーで、こんなにきれいなゲーム(ゲームかどうか微妙ですが、)ができるのは、ちょっと衝撃的でした。割と、普通のpcならできそうです。

この世界のマップは、googleマップをマッシュアップしたもので、現実の渋谷や新宿などがでてきます。(建物はないです)

詳しい使い方が http://w.hatena.ne.jp/guide です。

特に、特徴的なことをざざっと説明。

メッセンジャーの3D化。

一連の会話がwebのHTMLへ保存されて、会話アイコンとして、残り、そこをクリックすると、会話履歴が読める。また、自分の会話の履歴も残る

アバターが2Dで、誰でも簡単なイラストで書ける。(といいつつも、僕自身は簡単に出来なかった笑 )

しかも、アバターを奪い取れるし、アバターがアップされる。

やって、感想は、メタバース史上一番簡単にできるサービス! まだ、サービス開始から一週間もたってないのに、早くも、アバター職人が現れる状況は、なんかユーザのパワーがすごいと感じました。アバターのゆるさもおもしろいです。はてなIDあるなら、やってみてはいかがでしょうか?

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0712/13/news084.html

このリンクのニュースサイトには、はてなの近藤社長がインタビューで、メタバースについて、3Dチャットをなぜするのかなど、興味深いことがかかれてて、とても参考になりました。

少し抜粋すると、

3次元の世界を歩くのって、純粋に面白い。2次元よりわくわくする。

わざわざ3次元空間を作ったのはなぜか。背景には「ネット上のコミュニケーションの一部が3D仮想空間に移行する」という展望がある。

また、同じコストでより豊かな表現ができる媒体があれば、人はそちらを使うと思う。例えば、ブログのコメント欄で話し合っていた人が『らちが明かない』とIMに切り替えたり、隣にいる人とはPCでIMせず、直接話しかけたりするような形。

また、3Dのチャットが、オンかオフか、ゼロか1かではなく、よりなめらかで現実社会に近い表現ができ、ストレスの少ないコミュニケーションが可能になるのでは。(これは、計算不可能性の記述に近いのでは)

近藤社長のネットへの考えがとてもおもしろいので、ぜひリンク先を読んでみてください。

では、長文でしつれいしました。

2007年12月14日金曜日

セカンドライフ上での実験のお知らせ

こんにちは、大倉です。お知らせがあります。

京都大学の研究会の方々がセカンドライフ上で、実験を行います。

時間は、今週末の15日(土)、16日(日)の二日間の21時ー23時半 です。

場所は、 WITH という博報堂が管理している島です。

詳細は、 http://santa.at24h.net/ に載っています。

ぜひぜひ、ご参加を!!

自分もいけるように、します。ではー